- ホーム

- ブログ

- ―指圧ポイントの安定性を図る事が大切

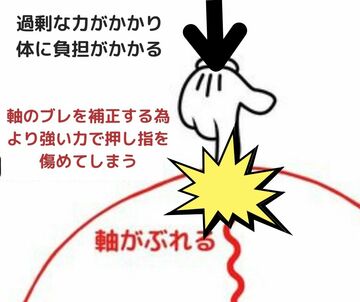

- 指圧ポイントの安定性を保つ訓練(指を傷めない 体に負担をかけない指圧をする為に)前編

指圧ポイントの安定性を保つ訓練(指を傷めない 体に負担をかけない指圧をする為に)前編

前回前々回 安定性を図るための工夫を施術法を用いて紹介

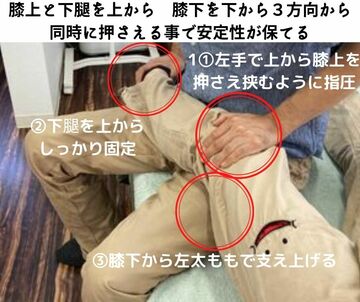

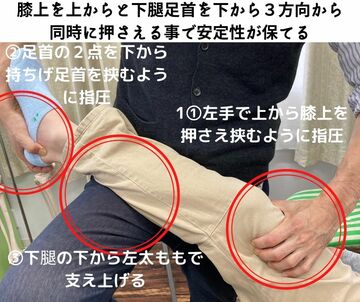

前回に より安定性が悪い腕や太ももに対しては

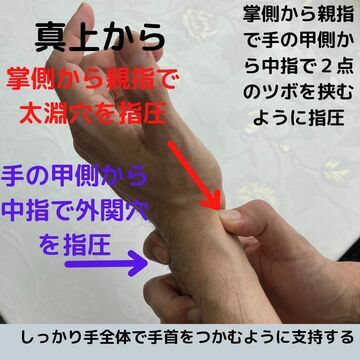

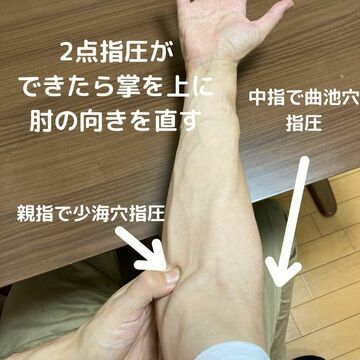

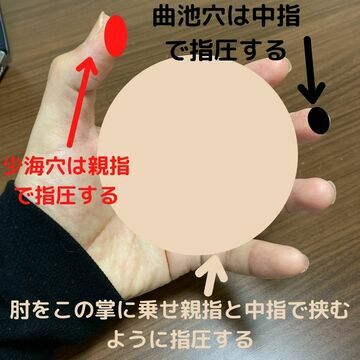

②腕に対しては 反対の手を添え支えにした上で 同じ手指も支えとしました

③太ももは腕に比べて重く大きい為 反対の手を添え支えと同じ手指も支え に加え膝下や下腿の下に太ももをおいて支えとし

安定性を確保しました

指圧ポイントの安定性を支えるための訓練

- 身近にできるものを使った指圧ポイントの安定性の訓練法

- 骨や筋などの体の構造を利用したそ圧ポイントの安定性の訓練法

身近にできるものを使った指圧ポイントの安定性の訓練法

- 基礎編 物の重さ 大きさ 形を見極め すべての指手を駆使し片手で安定性を図る

- 応用編 ① 閉眼し視覚に頼らす 触診感覚をより研ぎ澄ませながら安定性を確保する

- 応用編 ② わざと安定な環境に置きながらもすべての指手を駆使し安定性を確保する

- 応用編 ③ ①と②ができたうえで ①と②の手法を合わせて行う

- 他の指を駆使する大切さを知る

- なぜ訓練法をご紹介するか

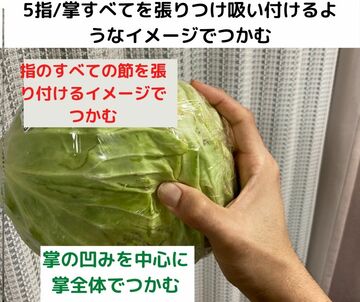

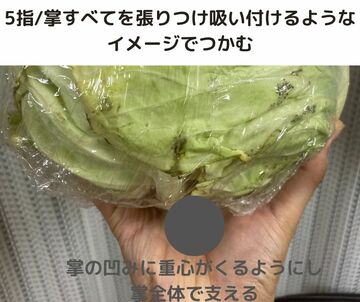

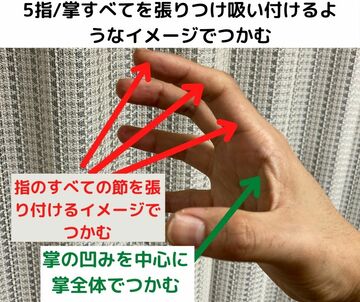

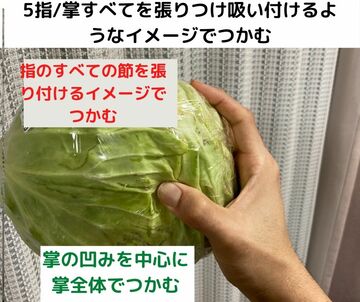

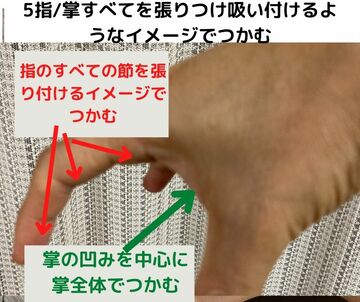

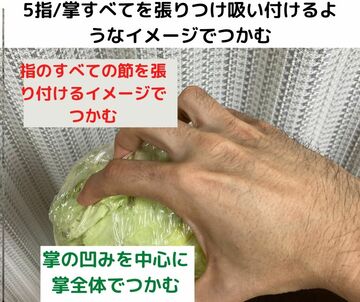

【ポイントの安定性を増す為にできる訓練法基礎編】物の重さ・大きさ・形を見極め すべての指手を駆使し片手で安定性を図る

物の重さ、感覚を掴む

これは家でも普通にできます

例えば、ばす ゴルフボール、

かぼちゃやキャベツなどもいいです

しっかり握って輪郭を確かめてください

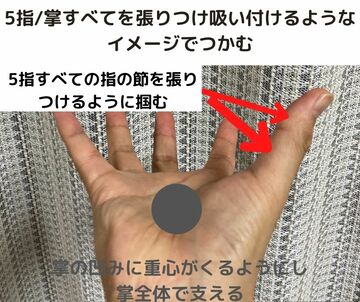

そして指全体を使い片手安定して持てる様に工夫するのです

大切なことはどこで1番重心をささえるのか、そしてどの指で支えているのかを確認し、

いわゆる 安定しているかの【しっくり感】を養うのです

こんなん誰でもできる事と思われるでしょう?と思われるかもしてません

しかし、いつでも、どんな形、重さ、大きさでもできる事が大事なんです

上から掴むと こんな感じ ここでも掌・5指すべてを使い張り付けるようにキャベツを掴む

では慣れていければ、

目を瞑ってしてみましょうか?

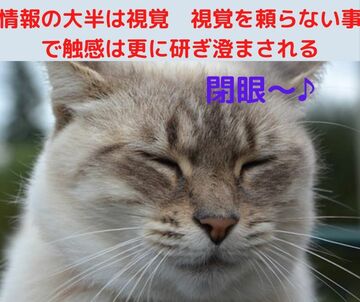

【ポイントの安定性を増す為にできる訓練法応用編①】閉眼し視覚に頼らす 触診感覚をより研ぎ澄ませながら安定性を確保する

この訓練法の効果は視覚に頼らないことで

物の大きさ、重さ、形を手の感覚に染み込ませるこことができ

迅速に指を使い安定固定させることができます

目を瞑れば、視覚情報は奪われます、人が得る情報の大半は視覚から得ています

視覚情報を、奪えば、この様な訓練になる時に真価を問われるのは

正しく。触覚です【手の感覚】になるわけです

物大きさ、形、重さ、それに対応する感覚を非常に鍛えることができてきます

次は

ワザと不安定にしてみましょう

それでも安定するでしょうか?

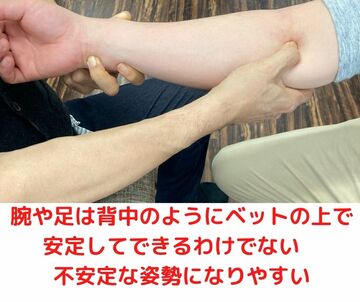

【ポイントの安定性を増す為にできる訓練法応用編②】わざと安定な環境に置きながらもすべての指手を駆使し安定性を確保する

頭部の指圧や手足の指圧の場合には、ベッドの上に接して行うわけだけでなく、

この様に、持ち上げ、重力に逆らって行う事 多々あります、

その為、患部自体を手で安定させたとしても体の揺らぎや動作でブレることはあるのです

※坂本指圧マッサージ術ではどんな時も姿勢を大切にしていますのでブレは限りなく少ないですがそれでもあります、

また実際の臨床現場という所はいろいろ制約や思わぬことも起こりえます

振せん法など、ワザと震わせる手技もあります【実はこの技は私はよく使います のでまたご紹介しますね】

だからこそ

どんな環境でも、安定性を保持する練習は必要なのてす

ワザとそれに近い状況をつくり対応を練習するのです

【ポイントの安定性を増す為にできる訓練法応用編③】閉眼と不安定性を作る事を組わせて行い それでも安定性を確保する

これは必ず→応用編①②ができた上応用編③で行ってください。

さて安定性をたもたれたでしょうか 最後に今回で一番大切な事を話しします

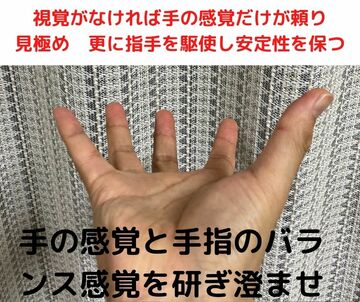

他の指を駆使する大切さを知る

前回のお話で話した通り→指圧ポイントの安定性を保つ訓練(指を傷めない 体に負担をかけない指圧をする為に)

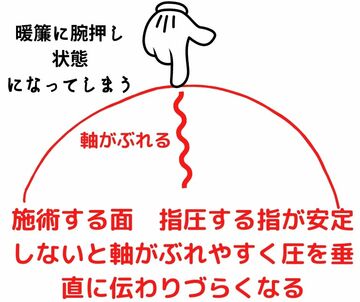

腕や足は背中よりも曲面で、

また

腕や足といっても人により大きさ。形、重さも変わります

腕や足を持ちながらその指を使って指圧する事もあります

【特に親指、人差し指は指圧の時に用いられやすいのでそれ以外の指、掌なども使い支える事が大切になります】

なので

なぜ訓練法をご紹介するか

今回のお話は家でも簡単にできます

私は

いつでもできる練習を推進してます

小手先でなく、本気で技術を習得させる為には

習得しようとする意識の維持 と時はかかるものです

ただ、その期間を

できるだけ効率よく習得に近づけるのは 貴方次第

その為に私はいつでもできる方法として

こういった訓練法やセルフケア指圧マッサージを推進し

講義以外でも、意識と行動さえあればいつでもできる環境を整えていきたいのです

何事も最初は慣れるのに時間がかかるでしょ

しかし何事も

意識し続ければ、馴染み要領も掴みやすくなるものなのです

-

より良い施術のための指の柔軟性と脳の活性化:手先と脳を鍛えるトレーニング

こんにちは。坂本指圧マッサージ塾の塾長、坂本周平です。指圧マッサージや整体をおこなっている施術者の皆さんが、ご

より良い施術のための指の柔軟性と脳の活性化:手先と脳を鍛えるトレーニング

こんにちは。坂本指圧マッサージ塾の塾長、坂本周平です。指圧マッサージや整体をおこなっている施術者の皆さんが、ご

-

肩こり早期予防にも!指を痛めないセルフケア(魚際穴編)

こんにちは 坂本指圧マッサージ塾の坂本周平です 今回は、自宅でもできる指を痛めないための予防緩和改善「指圧グー

肩こり早期予防にも!指を痛めないセルフケア(魚際穴編)

こんにちは 坂本指圧マッサージ塾の坂本周平です 今回は、自宅でもできる指を痛めないための予防緩和改善「指圧グー

-

坂本指圧マッサージ塾で独立開業支援講座スタートします!

「人・モノ・金・情報」—経営の4大要素の中で、最も大切で、最初に手に入れるべきものは何だと思いますか。鍼灸師は

坂本指圧マッサージ塾で独立開業支援講座スタートします!

「人・モノ・金・情報」—経営の4大要素の中で、最も大切で、最初に手に入れるべきものは何だと思いますか。鍼灸師は

-

10分で足首の浮腫スッキリ!指圧マッサージ師が教えるオイルマッサージ

毎月2回、技術講習会を開いて、その都度、各部位の指圧マッサージ技術向上を目指しています。各コースの受講はマンツ

10分で足首の浮腫スッキリ!指圧マッサージ師が教えるオイルマッサージ

毎月2回、技術講習会を開いて、その都度、各部位の指圧マッサージ技術向上を目指しています。各コースの受講はマンツ

-

足のオイルマッサージ解説(12月技術講習会)

指を痛めない指圧マッサージを教えている、坂本指圧マージ塾の坂本周平です。毎月2回(第1日・第3日曜日)に、指圧

足のオイルマッサージ解説(12月技術講習会)

指を痛めない指圧マッサージを教えている、坂本指圧マージ塾の坂本周平です。毎月2回(第1日・第3日曜日)に、指圧

指圧マッサージを少しでも学びたいと思ったら

指圧マッサージを少しでも学びたいと思ったら